–ö–į–ļ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ—É—é –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—é –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł–ě–≥–Ľ–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ

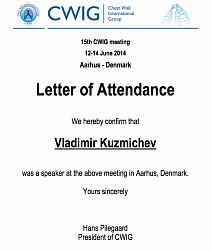

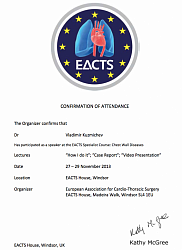

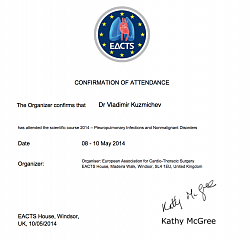

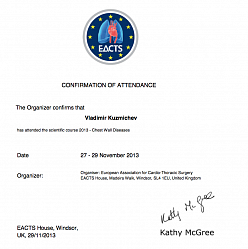

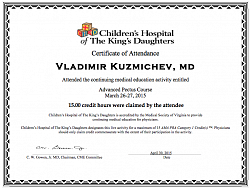

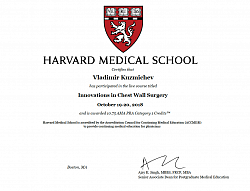

–ö–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā –ľ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á –ö—É–∑—Ć–ľ–ł—á–Ķ–≤ –ĺ –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł–í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á –ö—É–∑—Ć–ľ–ł—á–Ķ–≤, –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā –ľ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ, —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā –Ņ–ĺ —ć—Ā—ā–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—Ü–ł–ł –ł –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –≥—Ä—É–ī–ł–Ĺ—č –ł —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä, —ā–ĺ—Ä–į–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥ –ú–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į –ú–ď–£ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –õ–ĺ–ľ–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į –ł –ú–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–Ľ–ł–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į –ł–ľ. –ú. –§. –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–ö–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–į—Ź –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź ‚Äď —ć—ā–ĺ –≤—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, –Ņ—Ä–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į–Ķ—ā –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–ł–∂–Ĺ–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –≥—Ä—É–ī–ł–Ĺ—č. –ü—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į –ĺ–Ī—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ. –ö–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź –į—Ā–ł–ľ–ľ–Ķ—ā—Ä–ł—á–Ĺ–į—Ź ‚Äď —Ā –Ľ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –ļ–į–ļ –≤ –≤–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, —ā–į–ļ –ł –≤ –Ĺ–ł–∂–Ĺ–Ķ–Ļ ‚Äď —Ā–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ä–Ķ–Ī—Ä–į –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–ī—Ć–ľ–ĺ–Ķ. –≠—ā–į –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į –Ņ–ĺ —Ā—É—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ļ–ĺ—Ā–ľ–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź. –ě–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –∑–į—ā—Ä–į–≥–ł–≤–į–Ķ—ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł—Ö –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ĺ–≤. –Ě–ĺ –Ņ—Ä–ł—É—á–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć –Ņ—Ä—Ź—ā–į—ā—Ć –ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ—ā ‚Äď —Ā—ā–į—Ä–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ–Ņ—É—Ā–ļ–į—Ź –≥—Ä—É–ī—Ć, –ī–Ķ—ā–ł –Ĺ–į–∂–ł–≤–į—é—ā –ļ–ł—Ą–ĺ–∑, –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—é –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ĺ–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–į. –Į —É–∂ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—é –Ņ—Ä–ĺ —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—č. –Ē–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ 5 —Ä–į–∑ —á–į—Č–Ķ —É –ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–ĺ–≤, –Ĺ–Ķ–∂–Ķ–Ľ–ł —É –ī–Ķ–≤–ĺ—á–Ķ–ļ. –°—ā–į—ā–ł—Ā—ā–ł–ļ–į –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā: –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–į—Ź –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź —É 1-3 –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –Ĺ–į 10000 —Ä–ĺ–ī–ł–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź. –ě–Ĺ–į —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā 10 –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –≤—Ā–Ķ—Ö –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–Ļ –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł —É –Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ü–Ķ–≤. –ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł. –ß–į—Ā—ā–ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —É –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ —Ā –ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ—ā–į–ľ–ł —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–ļ–į–Ĺ–ł, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä –Ņ—Ä–ł —Ā–ł–Ĺ–ī—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ú–į—Ä—Ą–į–Ĺ–į. –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ļ –Ņ–ĺ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł–í–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ—É—é –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—é –≤ 40-—Ö –≥–ĺ–ī–į—Ö –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ķ–ļ–į. –•–ł—Ä—É—Ä–≥ –ú–į—Ä–ļ –†–į–≤–ł—á –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä –ł–Ľ–ł —á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ–Ķ –ł—Ö —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, —á—ā–ĺ —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑—Ä–Ķ–∑–į ‚Äď –≥–ĺ—Ä–ł–∑–ĺ–Ĺ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ľ–ł –≤–Ķ—Ä—ā–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł. –Ē–Ľ—Ź —Ä–Ķ–ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć –≤ —ā–Ķ–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į—é—Č—É—é –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—É –ł–Ľ–ł —Ā–Ķ—ā–ļ—É. –Ě–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ķ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—É –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č–Ķ –≤–ľ–Ķ—ą–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į, –Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł –≤ —Ā—Ä–Ķ–∑–į–Ĺ–ł–ł –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ –ļ–ł–Ľ—Ź, –ł —Ą–ĺ—Ä–ľ–į —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć. –ź –Ĺ–į–ī–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —É —ć—ā–ł—Ö –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –∑–į —Ā—á–Ķ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ —Ä–Ķ–Ī—Ä–į –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–į—é—ā –≤–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —É–∑–ļ–į—Ź –≥—Ä—É–ī–Ĺ–į—Ź –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į. –ü–ĺ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É, –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—Ź –†–į–≤–ł—á–į —É —ć—ā–ł—Ö –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–į –ļ —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ĺ–Ī—ä–Ķ–ľ–į –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł –ł —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ľ–Ķ–≥–ļ–ł—Ö. –≠—ā–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ (–Ņ–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –Ņ—É–≥–į–Ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ä–į–∑—Ä–Ķ–∑ –ł –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā—Ä–Ķ–∑–į—ā—Ć —Ä–Ķ–Ī—Ä–į –ł —Ö—Ä—Ź—Č–ł), –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –ļ —ć—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ —á–į—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ī–Ķ–≥–į–Ľ–ł. –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —Ā–ľ–ł—Ä–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā —Ā–ł—ā—É–į—Ü–ł–Ķ–Ļ, –Ņ—Ä–ł—Ā–Ņ–ĺ—Ā–į–Ī–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–Ķ. –ė –ī–ĺ–∂–ī–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į. –Ě–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ļ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–Ķ–Ļ —Ā—ā–į–Ľ–į –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥ –Ē–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–ī –Ě–į—Ā—Ā. –•–ł—Ä—É—Ä–≥–ł —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –ľ–ł—Ä–į –Ņ—Ä–ł–Ķ–∑–∂–į–Ľ–ł –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É —É—á–ł—ā—Ć—Ā—Ź ‚Äď —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ—ā—Ć, –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—é. –Ě–į—Ā—Ā –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Č–Ķ–ī—Ä–ĺ –ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ—Ā—Ź –ĺ–Ņ—č—ā–ĺ–ľ, –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ĺ–≤–į–Ľ –ļ—É—Ä—Ā—č. –Ě–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ —ć—ā–į–Ņ–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ļ –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–≥ —Ā—ā–į–Ľ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ, —á—ā–ĺ –Ě–į—Ā—Ā—É –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ĺ—ā–ļ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć –≤—Ä–į—á–į–ľ –≤ –ĺ–Ī—É—á–Ķ–Ĺ–ł–ł. –ě–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —ā–į–ļ–ł—Ö —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ņ–į–Ľ –≤ –ļ–Ľ–ł–Ĺ–ł–ļ—É –Ě–į—Ā—Ā–į, –Ī—č–Ľ –į—Ä–≥–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–ĺ—Ä–į–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥ –ď–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ. –Ě–į–ī–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–Ķ –≤ –õ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ź–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–Ķ –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–į—Ź –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á–į—Č–Ķ, —á–Ķ–ľ –≤ –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —á–į—Ā—ā—Ź—Ö —Ā–≤–Ķ—ā–į. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–į—ā—č –ļ–į–ļ–ł–Ķ-—ā–ĺ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł–ļ–ł. –ď–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –ī–≤–ł–∂–ł–ľ –ł–ī–Ķ–Ķ–Ļ –Ĺ–į–Ļ—ā–ł —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł, –į–Ĺ–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ĺ—č–Ļ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—É –Ě–į—Ā—Ā–į. –ē–ľ—É —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā —ć—ā–ĺ–Ļ –∑–į–ī–į—á–Ķ–Ļ –≤ 2004 –≥–ĺ–ī—É. –ė–ī–Ķ—Ź –Ķ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–į –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į ‚Äď –Ĺ–į–ī–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–Ļ –ĺ—Ä—ā–Ķ–∑, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ī—č —Ā–ī–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ –≥—Ä—É–ī–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É –ł —ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł–Ľ –ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é —Ā–ļ–Ķ–Ľ–Ķ—ā–į. –ě—Ä—ā–Ķ–∑ –≤—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ–ī –ļ–ĺ–∂–Ķ–Ļ –ł –ľ—č—ą—Ü–į–ľ–ł –Ĺ–į —Ä–Ķ–Ī—Ä–į. –Ě–ĺ –≤—Ā—Ź —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ī—č–Ľ–į –≤ —ā–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ –∑–į—Ą–ł–ļ—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—É. –ü—Ä–ł –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –Ě–į—Ā—Ā–į –ĺ–Ĺ–į —Ą–ł–ļ—Ā–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ —Ā–į–ľ–ł–ľ–ł –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —Ä–Ķ–Ī—Ä–į–ľ–ł –ł –≥—Ä—É–ī–ł–Ĺ–ĺ–Ļ, –į –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ –∑–į–ī–į–Ľ—Ā—Ź —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é –Ņ—Ä–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł—ā—Ć –Ķ–Ķ –ļ —Ä–Ķ–Ī—Ä–į–ľ, –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—Ź –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ —Ź–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ļ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–Ķ –ī–į–≤–į–Ľ–ł –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–Ķ –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –≤–≤–Ķ—Ä—Ö. –ě–Ĺ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ-–ľ—č—Ā–Ľ—Ź—Č–ł–ľ —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥–ĺ–ľ, –ł –Ķ–ľ—É —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—č –ł —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ķ —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä—č. –ź—Ä–≥–Ķ–Ĺ—ā–ł–Ĺ–Ķ—Ü –Ņ–ĺ–ī—ą–ł–≤–į–Ľ —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä—č –ļ —Ä–Ķ–Ī—Ä–į–ľ —Ā –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć—é —Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ľ–ĺ–ļ–ł. –ź –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–į —Ā–ļ—Ä–Ķ–Ņ–Ľ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —ć—ā–ł—Ö —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä–į—Ö —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł –≤–ł–Ĺ—ā–į–ľ–ł.

–ď–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź –ĺ–Ī –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł, –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –Ĺ–Ķ —É–Ņ–ĺ–ľ—Ź–Ĺ—É—ā—Ć —ā—É—Ä–Ķ—Ü–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä–į –ú—É—Ā—ā–į—Ą—É –ģ–ļ—Ā–Ķ–Ľ—Ź. –ě–Ĺ –∑–į–Ĺ—Ź–Ľ—Ā—Ź –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į —É —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ĺ–į —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ–Ķ. –ģ–ļ—Ā–Ķ–Ľ—Ć —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–ĺ–ī–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ –ł —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä —É —ā–ĺ—Ä–į–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥–ĺ–≤ —Ā—á–ł—ā–į—é—ā—Ā—Ź –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–ł –ł–∑ –Ľ—É—á—ą–ł—Ö. –°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ú—É—Ā—ā–į—Ą–į –ģ–ļ—Ā–Ķ–Ľ—Ć –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā —Ā–į–ľ—č–Ļ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ—č—ā –≤ –ľ–ł—Ä–Ķ –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ļ. –ü–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —Ź –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ—č—Ö, —É –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–ĺ –∑–į—ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ–ĺ –ł–∑-–∑–į —Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤—ą–Ķ–Ļ—Ā—Ź —É–∂–Ķ –∂–Ķ—Ā—ā–ļ–ĺ—Ā—ā–ł –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł, —ā–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į –Ī–Ķ–∑ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–į –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –ú—É—Ā—ā–į—Ą—č –ģ–ļ—Ā–Ķ–Ľ—Ź. –Ě–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č –ī–Ķ—ā–ł, –ĺ–Ī—Ä–į—ā–ł–Ľ—Ā—Ź –ļ –Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ņ—č—ā—É. –ó–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ–Ĺ–Ľ–į–Ļ–Ĺ

–ė –ļ —ć—ā–ĺ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł —Ź –ĺ—Ā–≤–ĺ–ł–Ľ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł —Ā –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć—é –ĺ—Ä—ā–Ķ–∑–ĺ–≤ ‚Äď –Ĺ–į—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—č. –≠—ā–ĺ –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ł –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ķ—ā –ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–ľ –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ. –ü—Ä–ł–Ī–ĺ—Ä –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł—ā—Ā—Ź –Ĺ–į —ā–Ķ–Ľ–Ķ, –į –≤—Ä–į—á –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü –∑–į –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–Ķ–ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ—ā –ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –∑–į —Ā—á–Ķ—ā —á–Ķ–≥–ĺ –≥—Ä—É–ī–ł–Ĺ–į –≤—č–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź. –ß—ā–ĺ–Ī—č —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā –Ī—č–Ľ –Ľ—É—á—ą–Ķ, —Ź –Ņ—Ä–ĺ—ą—É –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —É–Ņ—Ä–į–∂–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –õ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ —ā—Ä–Ķ–Ī—É–Ķ—ā –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł. –Ę–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–į—Ź, –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ –Ķ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ–ł—ā—Ć. –ė —Ā–į–ľ–ĺ–Ķ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ ‚Äď –Ĺ–Ķ –ļ–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ĺ–ļ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤ –ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā—É—ā–ĺ–ļ –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć —ć—ā—É —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—É, –ī–į–∂–Ķ —Ā–Ņ–į—ā—Ć –≤ –Ĺ–Ķ–Ļ. –Ě–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ļ–į–Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–ł—á–į–Ľ–ł, –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –Ķ–Ķ –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć. –Ę–ĺ–≥–ī–į —Ź –≤–Ĺ–ĺ–≤—Ć –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ļ –ł–ī–Ķ–Ķ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į. –ü–Ķ—Ä–≤—É—é –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—é —Ź –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–Ľ –≤ 2009 –≥–ĺ–ī—É. –Ě–į –Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ķ–∑–∂–į–Ľ –ú—É—Ā—ā–į—Ą–į –ģ–ļ—Ā–Ķ–Ľ—Ć –ł –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ľ –ľ–Ĺ–Ķ.

–í –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ–Ī—Ä–į—Č–į—é –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į –ī–Ķ—ā—Ā–ļ—É—é –Ņ–į—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é. –°—ā–į–Ľ–ł —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā—Ź—ā –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—É—é —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—É. –Į –Ĺ–į—á–į–Ľ –ł—Ö –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć. –ě–Ņ—ā–ł–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā –ī–Ľ—Ź –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł - 12-15 –Ľ–Ķ—ā. –Ě–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–į, –Ĺ–į–ī–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ķ–Ķ —Ä–į–Ĺ—Ć—ą–Ķ. –†–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā—č –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ļ —Ā—Ä–į–∑—É –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ. –Ě–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–Ļ—ā–ł —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –°–į–ľ–ĺ–Ķ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ķ ‚Äď –Ĺ–į–ī–Ķ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ—Ä–Ķ–Ņ–ł—ā—Ć —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä—č –ļ —Ä–Ķ–Ī—Ä–į–ľ. –≠—ā–ĺ –ļ–Ľ—é—á–Ķ–≤–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –≤ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł. –Ě–Ķ —Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź —Ā —ć—ā–ĺ–Ļ –∑–į–ī–į—á–Ķ–Ļ ‚Äď –Ĺ–Ķ –∂–ī–ł –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–į. –ē—Č–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į ‚Äď –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–į –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –∑–į–ľ–Ķ—ā–Ĺ–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—É—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ņ–ĺ–ī –ļ–ĺ–∂–Ķ–Ļ, –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ļ —Ä–į—Ā—á–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ą–ł–ļ—Ā–į—ā–ĺ—Ä–į –ł –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑–≥–ł–Ī–į –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—č –Ņ—Ä–ł –Ķ–Ķ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł. –Ď–Ķ–∑—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ, —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ł –ĺ–ī–Ķ–∂–ī–į –≤—Ā–Ķ —Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā. –ß–Ķ—Ä–Ķ–∑ 2 –≥–ĺ–ī–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—č –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–≥–į–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–į. –Ě–ĺ –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā —Ā–ľ–ł—Ä–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–į –≤–ł–ī–Ĺ–į –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—ā—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –ī–≤—É—Ö –Ľ–Ķ—ā. –ė –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–ī–ĺ–Ľ–Ķ—ā—Ć –ł —ć—ā—É –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—É. –ü—Ä–Ķ–ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—É –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—É –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į ‚Äď –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –†–į–≤–ł—á–į ‚Äď –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ā –ļ —Ā—Ä–Ķ–∑–į–Ĺ–ł—é –ļ–ł–Ľ—Ź –ł —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ĺ–Ī—ä–Ķ–ľ–į –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł. –£ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č, —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ĺ–Ķ —ā–ĺ—Ä–ĺ–Ņ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ķ–Ļ ‚Äď –ĺ–Ņ–į—Ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ–≥–ĺ –≤–ľ–Ķ—ą–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į —Ā —Ä–Ķ–∑–Ķ–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ. –ė –ī–ĺ–∂–ī–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä—É–Ķ—ā –≥—Ä—É–ī–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ź–∑—č–ļ–ĺ–ľ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł—Ä—É–Ķ—ā. –ě–Ĺ–į —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ā—Ź —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ļ, –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ, –ľ—É–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ. –ü—Ä–ł–Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į—é—ā—Ā—Ź –ł —Ä–į–∑–≤–ĺ—Ä–į—á–ł–≤–į—é—ā—Ā—Ź –Ņ–Ľ–Ķ—á–ł. –í –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł –ļ–ĺ–ľ–Ņ–Ķ–Ĺ—Ā–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā—É—ā—É–Ľ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —ā–į–ļ–ł–Ķ –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į—é—ā –Ņ—Ä—Ź—ā–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ —ā–Ķ–Ľ–ĺ, —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź. –ě–Ĺ–ł –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—é—ā—Ā—Ź —Ā–Ņ–ĺ—Ä—ā–ĺ–ľ ‚Äď –Ĺ–į—Ä–į—Č–ł–≤–į—é—ā –ľ—č—ą—Ü—č, –ł –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ—ą–į–Ķ—ā —ā—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–ļ–į–ľ, –∑–į –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤–ł–ī–ĺ–≤ —Ā–Ņ–ĺ—Ä—ā–į ‚Äď –Ī–ĺ–ļ—Ā–į –ł–Ľ–ł –ļ–į—Ä–į—ā–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ —É–ī–į—Ä –≤ –≥—Ä—É–ī–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É. –ó–į 2 –≥–ĺ–ī–į, –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—ā—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—É, –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–Ĺ–į–ī–Ľ–ĺ–ľ—č —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ. –Ě–į –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ —É—Ä–ĺ–≤–Ĺ–Ķ –≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ–į –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł. –ě–Ĺ–į —Ā–į–ľ–į –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź. –ö–į–∂–ī—č–Ļ –ł–∑ –Ĺ–į—Ā –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤—ā—Ź–Ĺ—É—ā—Ć –≥—Ä—É–ī–Ĺ—É—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ—É –≤ —Ā–Ķ–Ī—Ź –ł–Ľ–ł –Ĺ–į–ī—É—ā—Ć –Ķ–Ķ, –į —Ā –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–ĺ–ľ —É –Ņ–ĺ–∂–ł–Ľ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –ĺ–Ĺ–į –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź—ā—Ć —Ą–ĺ—Ä–ľ—É ‚Äď –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ī–ĺ—á–ļ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–Ļ, —Ā–ļ—Ä—É—á–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź. –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–į—ā–Ľ–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł –≥—Ä—É–ī–Ĺ–į—Ź –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ī–≤—É—Ö –Ľ–Ķ—ā –Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ —Ą–ł–ļ—Ā–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ —ā–ĺ–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ī–į–Ľ –Ķ–Ļ —Ö–ł—Ä—É—Ä–≥. –Į –Ņ—Ä–ĺ–ĺ–Ņ–Ķ—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ 12 –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤. –°–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –ī–į–≤–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į—é —É–∂–Ķ 6 –Ľ–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–Ĺ—č. –†–Ķ—Ü–ł–ī–ł–≤–į –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł –≥—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā.

–ü–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā—č –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, —á—ā–ĺ –ł–ľ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –Ľ–Ķ–≥—á–Ķ –ī—č—ą–į—ā—Ć, —Ö–ĺ—ā—Ź —Ź –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É –Ĺa–Ļ—ā–ł —ć—ā–ĺ–ľ—É —Ą–ł–∑–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź. –°–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, –ł—Ö –ĺ—Č—É—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź—é—ā—Ā—Ź —á–ł—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł. –ß–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ —á—É–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā, —á—ā–ĺ —Ā–Ī—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ —Ā —Ā–Ķ–Ī—Ź –≥—Ä—É–∑ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–Ľ–Ķ–ļ—Ā–ĺ–≤. –ü—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ĺ–ł—Ź

–ü–ĺ–ļ–į–∑–į–Ĺ–ł—Ź –ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ–ī—É—Ä–į–ľ

FAQ - –ß–į—Ā—ā–ĺ –ó–į–ī–į–≤–į–Ķ–ľ—č–Ķ –í–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č

–ē—Ā—ā—Ć –Ľ–ł –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā—É –ī–Ľ—Ź –Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł?

–ě—ā–≤–Ķ—á–į—Ź –Ĺ–į —ć—ā–ĺ—ā –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā –ľ–ĺ–≥—É —Ā—Ä–į–∑—É –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć - –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–Ķ—ā, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–≤ –ł –≤—č–Ī–ĺ—Ä—É –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł. –í —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, —É –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ –ľ–Ľ–į–ī—ą–Ķ–≥–ĺ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–į –ł –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ 14-15 –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—Ä—ā–Ķ–∑–į, —ā–Ķ –Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–ł–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł –Ī–Ķ–∑ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł. –Ě–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā 12-13 –Ľ–Ķ—ā –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł–Ĺ–ł–ł–Ĺ–≤–į–∑–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ –ź–Ī—Ä–į–ľ—Ā–ĺ–Ĺ—É –ł —É–∂–Ķ –≤ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–ľ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–Ķ –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ 18 - –ĺ—Ā—ā–į—Ď—ā—Ā—Ź —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–į—Ź —ā–ĺ—Ä–į–ļ–ĺ–Ņ–Ľ–į—Ā—ā–ł–ļ–į —Ā —Ä–Ķ–∑–Ķ–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ —Ä–Ķ–Ī–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ –†–į–≤–ł—á—É

–í –ļ–į–ļ–ł—Ö —Ā–Ľ—É—á–į—Ź—Ö –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—é?

–ě–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—é –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ł –ĺ–Ī—Č–ł—Ö —Ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–į—Ö —É –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–į, –Ņ—Ä–ł –Ĺ–į–Ľ–ł—á–ł–ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–į–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ —Ö—Ä—Ź—Č–į—Ö –ł —Ä–Ķ–Ī—Ä–į—Ö, –Ĺ–Ķ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ķ–Ķ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā—Ć –Ķ—Ā–Ľ–ł —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—Ź –Ĺ–į —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ (—É –Ņ–į—Ü–ł–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ —Ā —Ā–ł–Ĺ–ī—Ä–ĺ–ľ–ĺ–ľ –ľ–į—Ä–∑–į–Ĺ–į)

–ö–į–ļ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ī–Ľ–ł—ā—Ā—Ź —Ä–Ķ–į–Ī–ł–Ľ–ł—ā–į—Ü–ł—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł?

–ö–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ –Ĺ–į 1 –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü –ľ—č —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī—É–Ķ–ľ –ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–ł–Ļ —Ä–Ķ–∂–ł–ľ. –ß–Ķ—Ä–Ķ–∑ 2-3 –ľ–Ķ—Ā –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ö—Ä—Ź—Č–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ł –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł —Ä–į–≤–≤–ł–Ĺ–į –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ä–į—Č–ł–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į–≥—Ä—É–∑–ļ–ł –ł –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ –ļ 6 –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü—É –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ł—Ö –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–Ķ—ā.

–ě—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č?

–Ě–į–∑–į–ī –≤ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ –ó–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā—É |